Гуманитарное измерение. «Идеальный университет – это утопия»

Что такое университетская наука? В чем ее специфика в России? И, наконец, зачем физику может понадобиться история и социология? Новое интервью в рубрике «Гуманитарное измерение» – беседа с Павлом Уваровым, научным руководителем Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ и главой Отдела Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН.

Павел Юрьевич Уваров – член-корреспондент РАН, д.ист.н., профессор, заведующий Лабораторией социальной истории и антропологии науки НИЯУ МИФИ, член Международной комиссии по истории университетов (ICHU) при МКИН

Университетские константы

- Павел Юрьевич, вы читаете студентам нашего университета курс лекций по истории России, однако ваша профильная тема лежит в несколько другой плоскости: Западная Европа Средних веков и раннего Нового времени…

- Помимо всех прочих интересов, я – специалист по истории университетов, так что я давно изучаю, как устроены эти учебные заведения и какие в них имеются устойчивые механизмы.

- Какие же?

- Что самое главное в университете? Автономия, корпорация и присвоение ученых степеней – на этом строится мировая наука. Степень санкционируется властью, но присваивается не ею, а коллегами в равной и свободной дискуссии. Если этого нет, все развалится. Вне зависимости от условий – феодализм, капитализм, социализм – эта система каким-то образом всегда воспроизводится, и там где она воспроизводится и работает хорошо, есть научные результаты. А где все разлажено и пущено на самотек или, наоборот, подвергается чрезмерному контролю, там корпорация занимается самообслуживанием.

Есть константы университетского ученого сознания, культурные коды университетов – один из них, например, «раньше было лучше, сейчас все плохо». Вот, мол, раньше наука была! Первый раз я такую жалобу увидел в начале XIII века – Филипп Гревский, «ректор» Парижского университета и канцлер собора Нотр-Дам, восклицал: «Ну всё, в Париже с наукой покончено, эти доктора ссорятся между собою как боевые петухи»!»

- Филипп Гревский был большой моралист, но и до него наверняка тоже были такие сетования, просто они до нас не дошли?

- Это есть в любом обществе, а если этого нет– как-то странно даже. Но и верить подобной риторике необязательно.

Канцлер Парижского университета Филипп Гревский писал в 1217 году: «Пока на этих ассамблеях старшие магистры обсуждают статуты и выносят постановления, молодые думают лишь об организации всяческих безобразий и заговоров, и о подготовке к ночным вылазкам». Позже самым известным «безобразником» парижского студенчества стал Франсуа Вийон – французский лирик позднего Средневековья, автор знаменитых баллад

- Есть разница в том, как складывается научная репутация в нашем обществе и в других странах?

- У историков и физиков репутация складывается по разным параметрам. Это можно и нужно изучать, хотя уловить очень сложно: кроме формальных показателей (публикаций, например) существуют и какие-то внутренние рейтинги и соотношения, которые всегда проблематичны – очень много человеческого. Взять хотя бы двух наших великих конструкторов ракетно-космической техники Королева и Челомея: их соперничество и взаимная нелюбовь оказались очень вредны для науки. Представлять подобные взаимоотношения как движущую силу – очень обидно, но и игнорировать их тоже нельзя.

Научная культура американская и французская – они совсем разные, отличные друг от друга, несмотря на всю глобализацию и академическую мобильность. Везде есть специфика в культуре защиты диссертаций: и по странам, и по отраслям. Скажем, защита диссертации по истории и по археологии – это небо и земля, хотя вроде бы в рамках одной специальности. А если сравнивать страны… Во Франции нет ученого совета, который присваивает ученые степени – там это делает жюри (грубо говоря, 4-5 оппонентов). В России оппоненту полагается не позднее, чем за две недели выставить свои замечания и известить о них соискателя – у нас и ВАК это требует, да и по-человечески это необходимо, чтобы у диссертанта было время подумать. Ничего подобного во Франции нет, и когда я по неопытности прислал свои замечания одной соискательнице, она не могла понять – что это и зачем. Там все происходит прямо во время защиты, соискатель доказывает свои способности, отвечая оппонентам абсолютным экспромтом, никто ничего не знает заранее.

- Вспоминая недавние скандалы с историческими диссертациями, бывает ли за рубежом, что степень отбирается? И, если бывает, что за этим следует?

- Бывает. Это потеря репутации и выход в отставку. У нас – другая специфика.

«Неправо о вещах те думают, Шувалов…»

- Есть ли отличительные особенности именно у университетской науки в России?

- Если говорить не об академической науке (это «очень наше» понятие), а именно об университетской, надо уточнить, что, например, по англосаксонской модели основная научная деятельность происходит в университетах. У французов есть специализированные, сугубо исследовательские научные институции, но они, как правило, тоже связаны или объединены с университетскими структурами.

В России полноценная университетская система заработала во второй половине XVIII века, какие-то элементы университетской культуры уже тогда можно усмотреть: например, в том, что внешний мир существует по одним законам, а университеты – по другим. Возьмите дело просветителя, издателя и масона Николая Новикóва: по нему допрашивали в том числе одного студента университета по фамилии Новоселов, который учился не только у нас, но и в Германии, Шотландии. Он прямо заявил заплечных дел мастерам: «Я – член университета, и отвечать я буду не вам, а своему университетскому начальству».

- Это он «из Германии туманной привез учености плоды» такие или уже в московском университете так можно было?

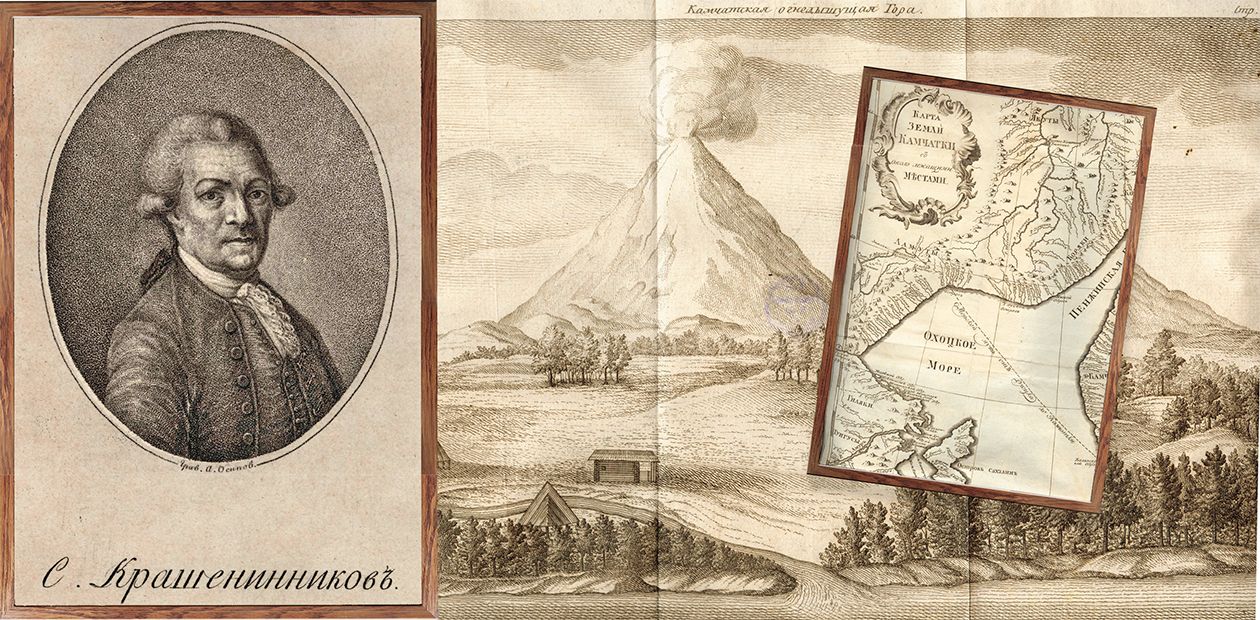

- В Москве это всех поразило тогда, это было совершенно нетипично. Пришлось для «бесед» с этим студентом вызывать аж куратора московского университета Ивана Шувалова. Или вот еще пример – студенты в то время должны были носить шпагу, таким образом они символически приравнивались к дворянам. Студент Академического университета Петербургской Академии наук Степан Крашенинников (будущий ботаник, этнограф и географ, исследовавший Сибирь и Камчатку в 1730-1740-х гг. – ред.) был чем-то вроде старосты там и сам порол студентов за самое распространенное «преступление» в студенческой среде – пропитие шпаги…

Степан Петрович Крашенинников, автор знаменитого «Описания земли Камчатки», в дальнейшем сам стал ректором (1750-1755) Университета Академии наук, который в Санкт-Петербурге считают первым российским светским высшим учебным заведением, возводя его основание к Петру I. В Москве же с этим согласны далеко не все.

Полноценно университетская система в России заработала во второй половине XIX века, показателем чего стали студенческие волнения – борьба за университетскую автономию. Но тогда русская университетская наука как раз и вписалась в европейскую систему.

- Из этого можно сделать вывод, что развитие университетской науки всегда становится катализатором строительства гражданского общества?

- Как правило, да. И даже советский опыт, начиная с определенного времени, это подтверждает. Но надо не забывать, что есть разные этические системы. Американский культуролог и социолог начала ХХ века Торстейн Веблен в своей книге «Теория праздного класса» показал, как американский зажиточный класс подражал европейскому праздному классу: джентльмен должен хорошо одеваться, заниматься спортом, науками и искусствами, но не с целью получения прибыли или ради хозяйственных нужд. Поэтому в богатых штатах было более востребовано гуманитарное образование, в тех же, что победнее – технические колледжи и т.д. То есть «чистая» наука понималась как пространство свободы и игры. А вторым господствующим классом, которому подражали, было духовенство, его задача – служение. В России как раз пустило корни подражание служению – здесь принято заниматься наукой не ради предъявления собственной виртуозности, а чтобы помогать людям решать какие-то глобальные задачи, спасать человечество, отдавать долги народу... Поэтому, кстати, до сих пор сохраняются некоторые расхождения, например, в формулировках тем при подаче на грант. Если написать «хочу заниматься социальными проблемами формирования рабочего класса в столице Франции в XIX веке», это не поддержат, но если написать, что вы хотите заниматься «запахами Парижа», то у вас будут очень хорошие шансы получить финансовую поддержку. «Коды доступа» везде разные, но где-то они и переплетаются.

Идеальный университет?

- В какой степени отечественные университеты, да и мировые тоже, сейчас соответствуют классическому представлению об этой институции, Университету с большой буквы?

- Никогда не соответствовали, потому что такое представление об идеальном типе университета – иллюзия. Даже так называемый «университет Гумбольдта» с его принципом «университеты ничего не должны правительству, а правительство всем обязано университетам» – это, конечно, утопия. Интересно, что особенно она пустила корни в США. В Германию приезжали американские студенты, у которых была очень строгая традиционная английская система закрытых колледжей, где их чуть ли не пороли, а в Германии им, богатым гостям из Америки, казалось – свобода! Но в германских университетах был карцер, о котором они не подозревали, и вообще достаточно жесткая прусская система дисциплины. Так что, здесь тоже миф. Везде есть национальная, региональная, дисциплинарная специфика.

Танцующие студенты университета Альдорфа. Идеализированное представление о вольной жизни в немецких университетах сохранялось долго, его даже высмеял английский писатель Джером К. Джером: «Некоторая свобода предоставлена в Германии только студентам – и то до известной степени. Например, студенту разрешается засыпать в пьяном виде на улицах – но не на главных; на следующее утро полицейский доставит его без всякого штрафа домой – но при том условии, если он свалился с ног в тихом месте. Позволяется также студентам гасить фонари – штук шесть в ночь, они уже это знают и считают сами…»

Чтобы помнили

- Наша национальная специфика в чем заключается?

- В своеобразном представлении о престижности науки. С одной стороны – престижно, с другой – нет, мало платят. А если кому-то платят хорошо, то об этом не принято распространяться – надо, мол, служить бескорыстно. Огромная роль государства – еще одна национальная черта наших университетов. В 1990-2000 годах был такой гигантский эксперимент – государство пыталось выйти из руководства университетами: «Вы хотите автономии? Пожалуйста – финансирование по минимуму, и живите, как хотите!» Это, кстати, дало возможность свободного получения грантов, независимо от положения и степени соискателя в университете, многие стали ездить напрямую в зарубежные вузы, не будучи «завязанными» на Москву. Не будем идеализировать этот инструмент, но он в принципе работал.

Несмотря на универсальный характер науки, национальные специфики есть везде – и в точных, и в гуманитарных науках. Вот, например, Южная Корея, там дается образование вполне сопоставимое с американским, ориентированное на его образцы. Но если туда в университет в Сеуле или Пусане приезжает работать человек с настоящим американским образованием – вписаться в среду он сможет не без труда. Есть некие внутренние корейские принципы – никогда нельзя говорить начальству, что оно не право, надо говорить только приятные вещи, а неприятные настоящий кореец должен исправлять сам.

Есть еще и такая вещь как alumni – сообщество выпускников, в англосаксонских странах это достаточно сильный общественный институт, у нас пока это не очень приживается, хотя и есть исключения.

- Исключения – это, как правило, разовые широкие жесты от выпускников-миллионеров, но как система в России это не очень пока работает, почему?

- Поскольку я все-таки медиевист, то у меня свой взгляд. Источник существования, скажем, бедного парижского или болонского студента в средние века – какой? В значительной степени это благотворительные стипендии и «бурсы» – места в коллегиях, которые основывались для бедных студентов разными благотворителями. Но какой резон благотворителю кормить бедных студентов? Чтобы иметь затем «группу поддержки»? Отчасти это возможно. Но если это пожилой человек и жить ему осталось не так много, то это объяснение не годится. Он надеется в этом случае на другую «поддержку» – ведь он верит в чистилище, а там молитвами живущих на земле можно поправить свои загробные дела, поскорей закончив болезненное искупление земных грехов. Родственники как источник молитв ненадежны, мало ли, что с ними будет завтра, монахи тоже – монастырь могут расформировать или поминальная книга сгорит, да и сами монахи могут не отличаться усердием. Кто же будет за него молиться всегда? Облагодетельствованные студенты. Это условие благотворительности – студент будет начинать свой день с молитвы, а в столовой университета будет висеть портрет благотворителя. Кстати, возможно с этим связан и расцвет портретного искусства, вдруг выстрелившего на Западе в эпоху Ренессанса… Система эта укоренилась и постепенно стало принято, что человек, сделавший хорошую карьеру, должен что-то оставить и родному университету. А когда это вошло в культуру и привычку, то связь с чистилищем уже не осознавалась, это осталось даже после Реформации (протестанты отрицают чистилище). Просто так принято, так надо. Поэтому садишься на скамейку в Принстоне и читаешь на ней надпись: «Эта скамейка заказана любящей вдовой имярек такого-то, выпускника 1938 года, согласно его завещанию».

- Ну это, что называется, «их нравы». А что двигает нашими учеными?

- Желание доброй памяти свойственно каждому человеку, как в известной притче о человеке, посадившем вишню, чтобы через много лет какие-нибудь путники в ее тени могли прилечь отдохнуть…

- Не только же личные, но и общественные мотивы могут двигать людьми, разве нет? Вот, скажем, академик Кикоин, юбилей которого мы недавно отмечали, он же по своей собственной инициативе занимался даже написанием учебников для школы, столько возился с Олимпиадами по физике...

- Нужно отдать долг обществу: «Я учился по каким-то учебникам, кто-то со мной занимался, и я тоже должен кого-то научить». Потом есть ведь и соображения престижа – это тоже очень важно. Университетская культура – агональная, то есть построенная на соперничестве. Кто придет первым, кто победит в диспуте – как это бывало в Средневековье… Ведь в диспуте рождается не столько истина, сколько слава и репутация. Отчасти это сохранилось и у нас (только в других формах – конференциях, открытых семинарах), да и сама защита раньше называлась «магистерский диспут». Она и сейчас формально – диспут, ведь там есть докладчик и оппоненты.

Зеркало для физиков

- В МИФИ вы руководите Лабораторией социальной истории и антропологии науки. Но понятны ли эти темы в техническом вузе? Скажем, если поймать за руку любого ученого в нашем коридоре и задать ему вопрос о социологических или психологических аспектах изучения, например, космоса – он найдется что ответить? Могут ли гуманитарии помочь физикам взглянуть на самих себя – на свои методы, на свою среду, на свои институции?

- С одной стороны, есть история про сороконожку, которая потеряла способность двигаться, как только задумалась, с какой ноги надо начинать ходить. А с другой – Международную организацию историков университетов до недавнего времени возглавлял Мордехай Файнгольд из Калифорнийского технологического университета, его занятия по истории науки посвящены сложным, я бы даже сказал, утонченным вопросам гуманитарного знания, но они востребованы студентами и руководством: там это нужно, важно и принято, это повышает престиж любого университета – символический, но вполне работающий капитал. С точки зрения постановки проблемы, выход за пределы привычного знания всегда полезен, благотворно влияет на мозги, хотя это трудно доказуемо. И саморефлексия всегда интересна.

- Была же традиция физических капустников – вот уже где смотрели на себя со стороны! – но как-то все это ушло…

- Знаете, почему «капустник», кстати? В Российской империи театры не работали в период Великого поста, артисты во время этих вынужденных каникул ходили друг другу в гости на капустные, то есть постные, пироги, и устраивали всякие розыгрыши для своих. А для средневекового периода были характерны диспуты на Масленицу на разные фривольные темы – скажем, спор любителей пива с любителями вина. Это ж было общество холостяков, и юмор, порой был, мягко говоря, грубоват (вспомним Франсуа Рабле), часты были всякие жесткие шаржи, высмеивание коллег в карнавальном духе…

Студенческий капустник в ТТИ НИЯУ МИФИ. 2018 г.

Был и такой еще, уже ушедший, жанр – стенгазеты. Изучать их было бы очень интересно, но ведь стенгазеты почти не сохранились в архивах. Возможно, появятся со временем другие жанры…

Зачем изучать все эти неформальные проявления университетской культуры? Прежде всего, это просто интересно и поучительно. Но также, чтобы уловить неуловимое или трудноуловимое. Например – внутреннюю иерархию. Для этого есть специальный термин, пришедший в социологию из орнитологии – «порядок клевания», pecking order (от немецкого Hackordnung). Наблюдения за жизнью курятника показали, что куры клюют не только зерно, но и друг друга – в соответствии с определенным порядком. Они быстро выясняют, кто из них является «первой», а кто «последней» курицей. Выяснив, они уменьшают число кровавых конфликтов, и по каким-то признакам определяют того, кто получает преимущественный доступ к ресурсам. Своя иерархия есть у групп людей. В том числе, у ученых. Но как ее определить? Министерство науки и образования голову сломало над этой проблемой. Считать ли лучшим того, у кого больше публикаций? У кого выше индекс цитирования? Больше учеников? Больше грантов? Все это важно, но ученые как-то все равно ориентируются на некие иные параметры, ведомые им самим и не измеряемыми лишь формальными показателями.

- Вернемся к противоречию, если оно действительно таким является – «физик и историк».

- Леонид Бородкин, один из основоположников исторической информатики и клиодинамики (построение математических моделей социально-исторических процессов – ред.), закончивший, кстати, МФТИ по специальности «Прикладная математика», как-то сказал мне, что у физика коэффициент интеллекта (IQ) в полтора раза выше, чем у историка.

- Но систему вопросов в IQ-тесте можно настроить и так, что будет наоборот...

- Безусловно, но историков, которые ушли в физику я не знаю. А физиков или математиков, которые ушли в историю – много.

- У нас, к сожалению, есть и отрицательные примеры таких «переходов» – печально известные математики Носовский и Фоменко, авторы «Новой хронологии», которые заигрались в математику истории…

- Такие люди возникают везде, и к ним всегда есть соответствующее отношение, но важна и среда вокруг них: у нас в массах такое разочарование в истории, как науке, с одной стороны, и завышенные ожидания «последних объяснений» – с другой, что это и порождает такой «феномен». Думаю, что он имеет в основном наше советское/российское происхождение. Если бы Фоменко стал, скажем, в Реймсе произносить речи о том, что здесь всё на самом деле не такое уж и древнее, то я ему не завидую.

Физики и другие ученые-естественники могут быть неэрудированными в каких-то областях знания, но у них есть (и всегда была) возможность реализовать интерес к гуманитарным наукам. В Физтехе, например, преподавали раньше индийскую философию, да там и сейчас эту философию изучают. Когда в 1991 году после путча резко отменили историю КПСС в вузах, к нам в Институт всеобщей истории приехали сотрудники Физтеха и попросили чем-то заменить эти часы. Мы им тогда предложили разные спецкурсы на выбор. Помню, что наш блестящий специалист по Французской революции не набрала ни одного желающего, а к историку, позвавшему заниматься ведьмами, пришло больше всех студентов.

- А как назывался ваш курс и сколько народу на него записалось?

- «Университеты как амальгама средневековой культуры», человек двадцать захотели это изучать. Но когда было утверждение программы на ученом совете, то декан химического факультета сказал: «Я прочитал программу. Амальгама – это ртутное соединение, а я про ртутные соединения там ничего не нашел». Можно было бы и слово «зеркало» употребить, конечно… Но амальгама – это не только то, что отражает, но и то, что состоит из разных элементов и образует какое-то отражение, то есть словом «амальгама» подчеркивается разнородность этого явления.

- Есть ли еще в российских технических вузах подобные нашей лаборатории социальной истории и антропологии науки?

- Не знаю, допускаю, что могут быть, но не удивлюсь, если нет. Историки вот занимаются самокопанием, изучают себя – есть, например, замечательная книга «Как думают историки» Николая Копосова. Это очень востребовано, иногда даже кажется, что теперь уже никто не занимается историей, а все только и разбираются – что же там в голове у историков?

- Надо, наверно, написать книжку «Как думает физик» – есть же книга французского математика и механика Жака Адамара «Исследования психологии процесса изобретения в области математики», она еще в середине прошлого века на русский была переведена. Но, правда, неизвестно, насколько интересна эта книжка самим математикам. Поэтому следующий вопрос: каким может быть влияние исследований, ведущихся в вашем Институте фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ, на другие наши научные и учебные направления?

- Возможно, это эвристика, структура научных революций и научного поиска – где вообще искать?.. Это небезынтересно. Как много раз бывало, всем кажется, что зашли в тупик, и вдруг – раз! – и кто-то вырывается вперед. Происходит какой-то щелчок, и начинается что-то совсем новое, сменяются правила.

- То есть теоретически можно понять условия, которые создают этот щелчок, и создать их искусственно для следующих щелчков?

- Наверно, да, можно попробовать. Вот была российская инженерная школа, потом – «щелчок», радикальные перемены правил игры – появилась советская инженерная школа, с другим социальным составом и другими задачами.

- Человек из другой социальной среды может принести абсолютно другую «оптику» взгляда на предмет, и из этого потом вырастает нечто совершенно новое.

- Да, и любому человеку интересен и он сам, и другой человек. Человек стремится к самопознанию, но не всякий человек способен на него, увы.

«Хотя вы все там химики и нет на вас креста…»

- ХХ век – век науки вне всяких сомнений, а какое определение можно было бы дать веку XXI, на ваш взгляд? Сейчас наблюдается некоторое разочарование в науке: если в прошлом столетии были совершены огромные прорывы – генетика, атом, космос – то в этом, чтобы «не снижать впечатления», от науки ждут уже чего-то вроде реальности телепортации и окончательной победы над раком (речь идет, конечно, о массовом взгляде на нее), а на самом деле наука стала чем-то вроде рядового инструмента, утратила сакральность. Это отрезвление или… что?

- Наука должна быть сакральна, она и родилась из сакральных знаний. Но, вы знаете, я много раз выступал на портале «Постнаука», и вполне возможно, что понятие «после науки» уже уместно.

На картине Генри Д. Брукса, изображающей опыты с жидким водородом шотландского физика и химика Джеймса Дьюара, публика наблюдает за работой ученого как за священнодействием…

Да, ожидания не оправдались – кто мог предвидеть распространение искусственного интеллекта в таком количестве? Мне сегодня «Алиса» объясняла, как ей приятно, что я ее поблагодарил за информацию о погоде. Действительно, это все быстро входит в быт и восприятие этих «чудес» притупляется… Научные прорывы есть, но их не видно в потоке новостей. Нужно ли возвращать сверхпочтение к науке? Не знаю, надо с физиками побольше пообщаться.

- По данным ВЦИОМ на конец 2022 года, большинство россиян интересуются информацией о достижениях наших ученых (84%), из них 18% могут специально искать и изучать подобные сведения. 15% наших сограждан сообщили, что подобного рода новости им совсем не интересны. За последние пять лет эти показатели не изменились. Среди «активных интересантов» – тех, кто самостоятельно ищет и изучает сведения из мира российской науки – молодежь 18-24 лет составляет 20%, люди с высшим образованием – 22% vs 8% имеющих неполное среднее образование, жители городов-миллионников – 23%, активные пользователи интернета – 24%. Как бы вы прокомментировали эти данные, особенно касаемо молодежи?

- Я укажу на закон Парето: 20% – это нормально для любой системы, для ее воспроизводства (закон Парето – эмпирическое правило, названное в честь итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето: 20% усилий приносят 80% результата, оставшиеся 80% усилий приносят 20% результата – ред.).

- Значит, это показатели устойчивости?

- Наверно… У меня на лекциях в МИФИ двадцати-тридцати процентам студентов действительно интересно. Я преподаю и во ВШЭ, так вот там к концу года из 80 человек могут остаться трое-четверо, а здесь – стабильные 20%, хотя, казалось бы, у студентов-мифистов такие сложные другие экзамены, что было бы понятно, если бы они прогуливали мои занятия.

- Обнадеживает.

- И доклады делают неплохие. В ВШЭ гуманитарии сплошь и рядом объясняли мне свою несделанную работу тем, что «у меня компьютер сломался», «ко мне мама приехала», «я не успел». А здесь все всё делают. Не всегда хорошо, но иногда – вполне любопытно. Вот в последнем семестре они с большим интересом работали в двух группах на семинаре по теме «Николай Федоров и русский космизм». Их удивили многие вещи, с чем-то они спорили, пытались поправлять Циолковского и Чижевского. Возможно, сами студенты еще не понимают, что гуманитарные знания им нужны, но на занятия все-таки ходят. А уж если они ходят, то надо сделать так, чтобы они не просто отсидели (или отоспали) «пару», а чтобы было действительно интересно и актуально.

Беседовала Ксения Ерохина